evam eva では毎年秋からカシミヤニットを展開しています。カシミヤ100%のものからシルクカシミヤの混紡糸など、さまざまな使い方をしています。

その中でも定番で展開しているカシミヤ糸は肌にやさしく、その風合いを素肌で感じられるようキャミソールやノースリーブなどのインナーからローブなどアウターまで様々なアイテムを揃えています。その良質なクオリティの背景を取材しました。

大阪、忠岡にある東洋紡糸工業は140年の歴史のある紡績工場。昭和5年に日本で初めてカシミヤ糸の生産を行った会社です。

創業時は大阪の三島郡、京都との境の山の尾根に位置し、そこは霧が立ち込めるような場所で、織機が造られたスコットランドの気候に近い環境であったことから紡績をするのに適した場所でした。戦争の影響を受け、解体や吸収、合併などを経て、現在の場所へと移り、それまでに培った技術を継承し、長きに渡って紡績の技術を受け継いできました。

会社を訪れ、始めに目にするのは、積み上がった原料の山。麻や綿の袋にはカシミヤをはじめウールやキャメル、様々な原料が世界各地から集められており、その袋から溢れ出た原毛を取り出し、会長の高橋さんが私たちに手渡してくれました。手のひらにのせられたカシミヤの原毛は、まるで触れていないかのような軽さ。体温を纏い、しっとりとしてあたたかくいつまでも触っていたくなる心地です。

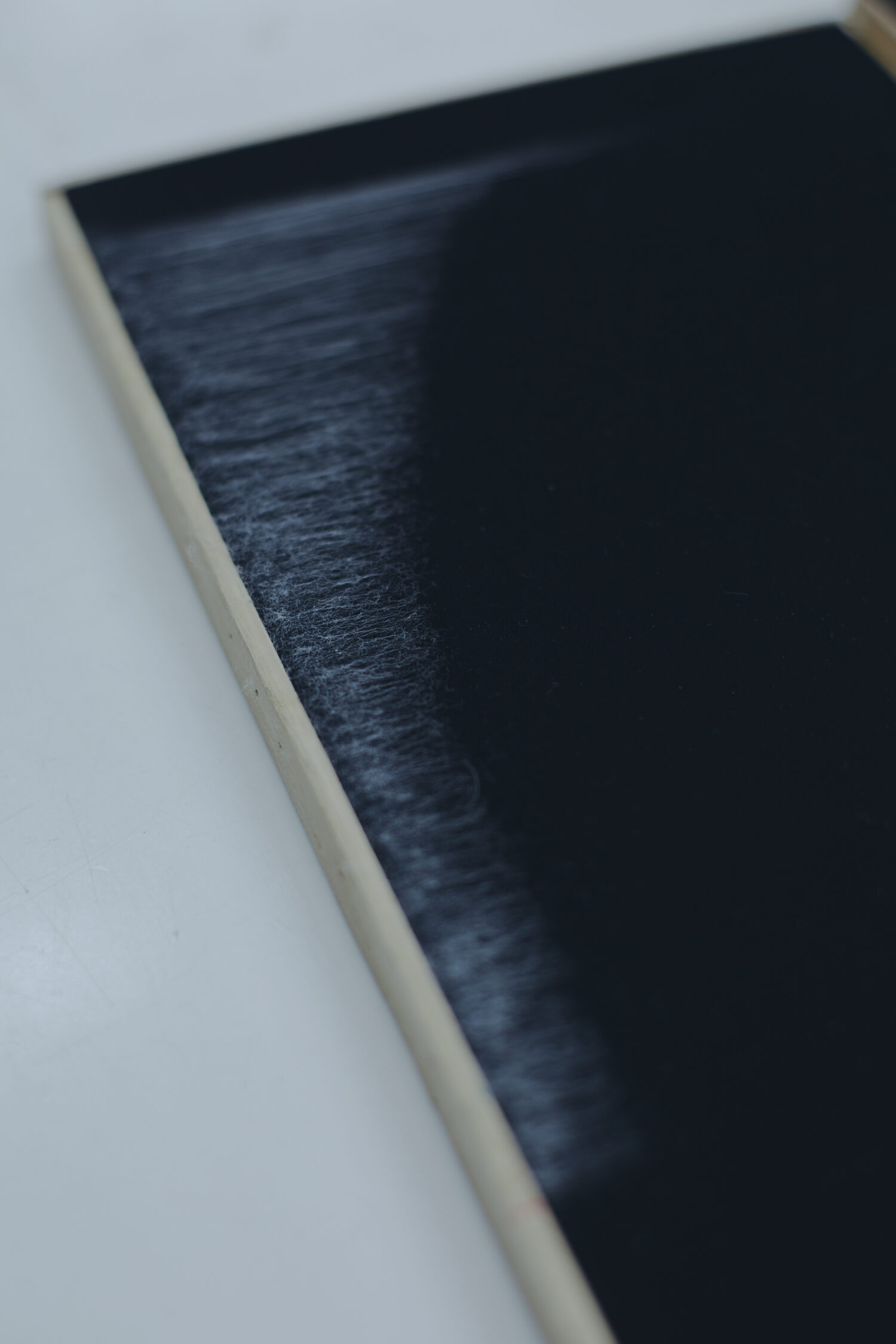

左下 繊維の長さを図るため黒い生地に細い繊維を手作業で並べます

カシミヤ山羊はアジア大陸の内陸部、高地や山岳地帯の寒暖差の厳しい地域で飼育されています。氷点下-30度近くなる冬の厳しい寒さから身を守るため、表面を覆う硬い毛(差毛)の下に産毛が生えます。春から夏、季節が移りゆく頃に産毛は抜け落ちます。その時期に産毛を櫛で梳き取ったものがカシミヤの原料となります。1頭あたり採れる量はおおよそ150g〜250gほど。年に1度しか採ることができません。

また、飼育や環境の状況によって毎年できる毛の品質には変化が生じます。より良い原料を得るために、現地の生産者とのコミュニケーションは欠かせません。かつて80年代には東洋紡糸の技術者が中国各地で整糸の技術指導をした歴史から、現地の方との信頼関係ができ、より良い素材の情報を得られることも大きいと話してくださいました。カシミヤの原毛は梳き取った時点では汚れや脂、差毛が混ざっているので、中国国内で手作業で汚れを取り除き洗浄して整毛となります。自然のものなので品質がいつも一定ということはなく、毛の細さや長さ、白度を見極め、各地で買い付けます。その原料を調合するブレンダーの仕事がとても重要であり、この仕事により毎年同じ品質が維持されるそうです。

整毛となった原料は忠岡工場内で染められます。カシミヤの風合いを損なわないために、通常よりも低い温度で時間をかけてゆっくり染め上げます。カシミヤの毛の表面には、髪の毛のキューティクルと同じようにスケールと呼ばれる鱗状の層があります。その層が熱によって開いてしまうと、乾燥しパサパサとしてしまい滑らかさを損なってしまうので、染色も乾燥も温度があがらないように注意を払います。時間のかかる分、コストも掛かりますが、品質を維持するためにとても重要な過程といえます。

綿の状態で染められたものを複数の色で調合することで、奥行きのある色となります。evam evaでは毎シーズン全て別注で色を作っています。色の調合を担当している西橋さんと色出しについて相談をし、グレーはあまり青みが強くならないように、ベージュは赤みを少し抑えてほしい等、数値では表せない微妙なニュアンスを細かに伝えます。依頼した色に近づくよう、ビーカーと呼ばれる色の出方を確かめる方法で私たちに提案してくださいます。3種類ほど違った調合を試し、手作業で撚りをかけて糸を作り、編んで色を確認する作業を行い、その年の色を決めていきます。グレーは単に白と黒の配合バランスだけではなく、ピンクやブルーを加えることで単調ではない陰影のある美しい色合いが生まれます。

ビーカーから1色を選び、そのレシピに基づいて糸の生産が始まります。量産する為、多くの綿を10坪ほどの部屋に入れ、空気を送り攪拌します。様々な色の綿が部屋の中で舞い上がり、同時に適度な油分と水分を加えます。この作業を何度か繰り返すことによりムラがなく均一に綿が混ざり合います。

調合された綿は和泉市にある春木工場で紡機にかけられます。糸には原料の繊維の長さや作り方により、紡毛と梳毛の2種類が存在します。紡毛糸は繊維の方向が一定ではないため、繊維の間に隙間ができ、嵩高で膨らみのある糸であり、梳毛糸は長い繊維を同一方向に揃えるため、毛羽が少なくさらりとした糸になります。evam evaで定番的に使用しているカシミヤは紡毛糸で豊かな表情が魅力です。

紡機に入れられた綿は、細かな針が無数に敷き詰められたドラムの周りを繰り返し通ることで、様々な方向に向いた綿の繊維がシート状になります。この過程で短い繊維や不純物は脱落していき、より精度の高い綿となります。最後にそのシートをスライバーと呼ばれるロープ上の繊維の束にします。この状態ではまだ撚りがかかっていません。このスライバーをミュール紡機という機械で引き伸ばしながら、回転し糸に撚りをかけます。撚りをかけることでしなやかな強度や伸縮性が生まれます。撚りがかかった糸は細い紙管に巻かれ、糸の使い方やニットのゲージに合わせて再度撚りの工程へと流れていきます。

そうして仕上げられた糸は強度や伸度などの品質検査をし、私たちの手に届きます。届いた糸はハイゲージの編立機で編みの工程に入ります。糸自体がとても安定していることに加え、 毎シーズン定番的に使用していることで、蓄積された確かなレシピを基に緻密な調整が円滑に進みます。 その後、パーツごとに編まれたものに縮絨加工をし、カシミヤ本来のやわらかな風合いを蘇らせ、リンキングと呼ばれる特殊ミシンで縫製します。その後、端々の糸の始末や検品をし、仕上げのセットへ。

どの工程においても培った経験を土台に確かな技術、そして細やかな目配りや気配りが細部に行き届くように丁寧な仕事を心がけています。そうして仕立てた1枚のカシミヤのセーター。

現在店頭で行われているイベントタイトルは「つなげる つながる つづく」

つなげるという多くの意志のもとに繋がってゆくものの流れ、そしてたゆまずに作り続けていくこと。

今シーズンもカシミヤの風合いや表情を感じられるよう、キャミソールやローブ、パーカーなど様々なアイテムを揃えました。袖を通し、身に纏うことで感じられる大きな喜び。素肌に触れたときの心地よさは格別です。これからも、ものづくりの背景を丁寧に形あるものとし、みなさまへお届けできれば幸いです。

2025 autumn winter cashmere collection

E253K124 robe

画像|撮影:evam eva

画像|撮影:evam eva