竹工家 吉田佳道

長野県の中部、長閑な田園風景の先には雄大な北アルプス連山を眺める、安曇野。豊かな自然に包まれるこの地にて、8月30日(土)よりevam eva yamanashi にて個展を開催する竹工家の吉田佳道さんを訪ねました。

古くから日本に自生し、身近な素材である竹を洗練された竹工芸へと昇華する吉田さん。伺った自宅兼工房は、天井高く昔ながらの土間づくりの空間につながる畳敷きの一室。そこにはさまざまな形の花籠に瑞々しい草花が活けられ、私たちを出迎えてくれました。

竹との出会い

幼少期より、田舎の雰囲気が好きでいつかは自然のある場所での生活を望んでいた吉田さん。大学は農学部を選び、休みの時には相模原にあるバラ園で住み込みでアルバイトをしたり、農業実習で九州へ行くなど、花や植物と近い環境に身を置いていました。

大学卒業後は、園芸会社に就職。富士山の麓に農場をもつその会社でフィールドワークを希望していましたが、配属先はホテル部門。時代はちょうどバブル期でした。

「入社式が終わったら、そのままホテルへ直行でした。そして、次の日からは実践あるのみ。男性、特に新入社員は花の下処理を行い、そのあとは宴会場でのパーティーの準備。たくさんの生け込みをして、チューリップ畑を作ったり、日本庭園を造ったり。パーティが終わった後にお花を包んで、お客様へお渡しして、また翌日の準備をしての繰り返し、半分泊まり込みぐらいの生活でした。その頃は若かったし、面白い仕事でしたね。そんな日々が続くうち、外資系のパーティーで、竹林を作ることがありました。午前中に相模湖の近辺で綺麗な竹をちょうど宴会場の高さと同じ高さに切ってきてくださる切子さんがいらっしゃって。

それを 30本ぐらい夕方持ってきて、それを瑞々しくフレッシュにしてその宴会場に立て、その前に屋台を作って華やかなパーティーをしていました。でも花とは違って竹なんかを持って帰る人はいないので、終わったらそれを切り刻んで、地下の廃棄場へ」

丁寧に包まれて運ばれてくる竹がひとたびパーティーが終われば、廃棄されるー。その状況に違和感を感じていた吉田さん。次第に竹という素材に興味を持ちます。

「その頃は、インターネットがなかったので、雑誌を見て、竹工芸とか竹細工とについて調べるうちに、青山に伝統工芸品センターという施設があることを知りました。国に指定された工芸品の販売をしていて、なおかつそこに職人や作家が来て、カルチャーセンターで教えてくれる講座があり、そこで大分別府から竹の講師が来ることを知り、休日にはその教室に通いました。自宅でも竹を割ってみたり、本当に真似事ですけど、それを繰り返すうちに、だんだんやってみたいという気持ちになって。

その頃、伝統工芸作家を訪ねて、いろいろお話を聞き、別府には竹工の学校があることを知り、仕事を3年で辞めて別府へ行きました」

別府での修業時代そして安曇野へ

大分県が運営する、竹工芸訓練センター。仕事を辞めた吉田さんはここへ1年間通います。

学校は朝の9時から夕方4時まで。そのあとは、作家のもとで5時から10時頃まで働くという竹とひたすら向き合い研鑽を積む日々。当時は、景気もよく産地も活気が溢れていたそう。

「その頃は、問屋さんに卸すという、焼物も漆もそうですけど、それで、生計を立てるっていうのがほとんどでした。どこの作り手さんにも多くの注文があったので手伝いをさせていただける機会が多かったです」

ただ職業訓練校は1年制、それだけでは技術の習得は難しく、引き続き工房での修行が始まりました。

「学校での1年が終わってからは、工房で一日中、その師匠の注文通りのものを作る。そこにいるときは自身の制作はなかったですね。私の他に 3人ほど近い年齢の方々がいらしたんですけど。師匠からこれ作れって言われて、みんなで作ると一番下手というか甘いというか…。まあまあっていう感じで、良しとは言われなかったんですよね。 1年目からぴったり同じものを作れる人もいましたが、自分は根気があるとかそういう人間ではなかったので。師匠にちょっとここ直しなさいとか。ここが甘いとかそういうのばっかり。まあでも、半年ぐらいで、一応は問屋さんに卸せる製品にはなったので」

笑いながら穏やかに語る吉田さん。3年半を別府で過ごす中で、かねてからお付き合いされていた奥様と結婚をし、別府を離れる決断をされます。

「ずっと別府には居れないなっていう思いがありました。師匠も、私より上手い人もいっぱいいるし。販売ルートもみんな同じなのでずっと生き残っていくには、無理だと思っていました。父の実家が香川であったこともあり、休みの日はフェリーで愛媛に渡り、そこから四万十川に行きカヌーで川下りをしていたんです。だから四万十川あたりに住みたいなと思っていました。

今だと、空き家を斡旋してくれるなどあるけれど、その頃は全くそういうことがなく、移住する場所がなかなか見つからず諦めていました。問屋さんの仕事で、職人展や、物産展で出張に行った帰りにカヌーで行ったことのあるところを車で廻り、場所を探していたときに安曇野に出会いました。そこからいろいろなご縁があり、わさび漬け屋さんの古い民家を借りて、安曇野での生活が始まりました」

安曇野での暮らしが始まるタイミングで問屋さんからの仕事は受けずに、ご自身で作品を売っていくという大きな決断をされます。当時はインターネットも普及しておらず、頼みは婦人雑誌や工芸雑誌。作品と写真を携えて、直接営業に行くことをされていたそうです。そして、作品を置いてくれる場所を探している時にひとつの大きな出会いがありました。

「家内の実家が鷺沼だったので、玉川髙島屋のチラシがポストに入っていて。そこでアジアのかごの展示会をやってるみたいだから、行ってみたら?って言われて行きました。そしたら、セパタクローっていう、籐で編んだすごい綺麗なボールがあって、それを買ったんですけど、そこのお店の人が何で買うんですか?と興味をもってくださいました。竹をやってるんですと答えると、どこでやってらしゃるんですかって言われて、安曇野でって。私たち、 2週間後に安曇野に行くので伺っていいですか ?と言われて。それが94年の玉川髙島屋の25周年記念でこの企画を主催している会社の人だったんです」

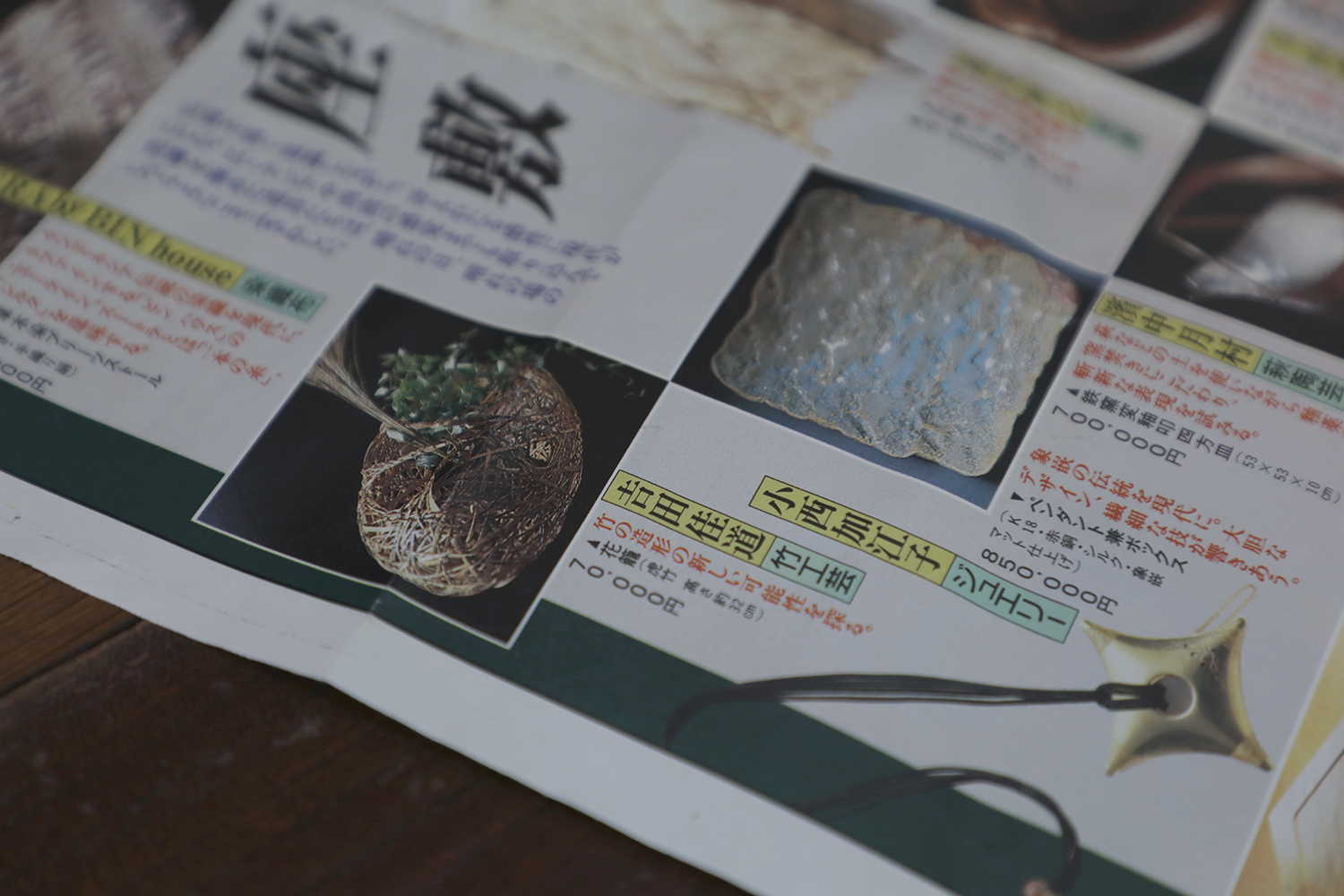

みせていただいたのは、綺麗に折り畳まれた30年前の広告。今も第一線で活躍されている方々のお名前があり、その一角に吉田さんのお名前もありました。

「この展示会の隅っこの隅っこに出させてもらいました。とても盛況な展示会だったので、全国からショップの人たちが来て。 2軒か、3軒ぐらいにお声掛けをいただいて、展示会ができるようになったりして、そのあと、 5回ぐらい出たかな。皆さん、自分のものを自分でディスプレイして自分でお勧めする。すごく上手になされていて。家内と一緒に見ていて、自分で作って自分で売るっていう、これからやっていかなくちゃいけないなっていうのを痛感したんです」

「 このころはもう松本ではクラフトフェアがあって、その頃は、花籠しか作ってなくて、ちょっと参加は難しいかなと思っていました。それから2年ほど経った後、新聞で長野県在住の花人が、松本市街地から美ヶ原へ向かう途中のお寺で花の会をしているという記事を見つけて行ってみることにしました。雨の降っているお堂の中に、すごい花器に綺麗にお花が飾ってあって、そこではじめて空間の中で花と籠が息づいていることを感じました。今まで、本はいっぱい買ってみてたんですけど、実際にそういう花が活きて、その雰囲気の中にマッチする花を見ることは初めてでした。自分の作品もこんな風にお客さんに見てもらおうと、この後の展示から自分で花を持って行って活けたりしていました」

作品を作るということだけではなく、魅せる、売るという行為に対して、想いを巡らせるようになった吉田さん。ご自身で花籠を作り、お庭や近くの草花を切って活けるという、より暮らしに即した展示方法を模索していきます。とはいえ、花籠=華道か茶道の人が買うものという先入観があり、難しかったともお話してくださいました。

「東北での震災、コロナ禍を経て、今までは女性のお客さんが結構多かった気がするけれど、古物に花を活けてみる男性の方や、お茶とか関係なく花を活けるということが若い世代の方の中で増えたというか、ちょっと変わったような気がしますね」

調和する佇まい 佇まいを作る仕事

吉田さんの花籠は小ぶりのものであったり、口先が繊細で花が活けやすく、用の美と造形の美が重なる形。その佇まいや陰影の美しさについても教えていただきました。

「ベースというのは、花を入れてまとまる形なのである程度は決まっています。焼物とか古い青銅のものとかとスタイルは一緒なんですけど、でも試作して作ってみて竹の筒だと軽いので、バランスを取るのも難しくて、金属の筒を入れるなどの工夫が大きいですね。竹芸、ざるとか今のクラフトものもそうですが、竹は編むことが前提で素材の色も白か、茶色か黒か、どの編み方も大体みんなできるし、突拍子もない形にすると折れてしまうし、なかなか強烈な個性っていうのは難しい。その中でも自分の何か個性を出さなくてはいけないというのもあり、籠を小さくしたり、重りを入れたりと。個展をやるにつれ、編まない竹の作品も作ってきました」

一本の竹から素材へ

繊細なラインを出すために欠かせないのが細い籤(ひご)。工房には、真竹や黒竹、虎竹など表情がそれぞれ異なる竹材が整然と並べられ、吉田さんの細やかな仕事の一端が垣間見れます。作業台の上には、それぞれの作品の記録を留めたノートがありました。

「こういう設計図があります。本来ならば見本を持っていればよかったんですが、手放してしまったものもあって。このノートには縦の籤を何本にするとか横の籤を何本にするとか、全部記録しています。それをひたすら編んで試作を繰り返して。独立してからこのくらいの量になりました。こんなことをやって花籠を作っている人はそんなにもいないというか。でもこれがあることによってリピート注文をいただくことができます」

網代編みの籠に用いる真竹の籤。この1本を作るための、数ある工程を見せていただきました。

まずは磨き包丁という道具を用いて、表面のコンマ何㎜にある硬度質な部分を削ぎます。鉋のように、小気味よい音とともに、薄く削がれた表面が床に落ちます。この作業を行うことで、染色がしやすくなったり、漆も定着しやすいそう。

次にダイヤルノギスを用い、マーキングをし、胴縁包丁でそれぞれの幅へ割っていきます。お話をしながら流れるように行われていましたが、刃物をコントロールをしながら割る作業は最初は難しかったと話す吉田さん。怪我とも常に隣り合わせだそう。

「細い網代編みで、この籤を大体 70本使うんですね。籤作りは刃のセッティングの関係でまとめて作業します。1本の竹を何度も割り、細くしたものを更に水に晒して、セン引きという工具で均一な薄さにしていきます。編む籤の他に、高台にする籤とか、手持ち部分に使う籤、全部厚みが違うので、それぞれに合わせて沢山の籤をつくり貯めていきます。」

こうして出来上がった籤。700本の籤を作るのに要する時間は1日半から2日ほど。仕事の半分以上は、編むための材料を作っている時間だと朗らかに仰っていたのが印象的でした。

「網代の編みかけですけど、最初黒竹のみで編んでましたが、今は黒竹と真竹を半々にする方が陰影がついて綺麗だなと。幅や厚みのバランスを何度も試して、たどり着いたものをデータとしてノートに残しています。」籤と籤がしなやかに重なり交わり、うつくしい模様となって浮かびあがります。

心を宿す

生活工芸とも美術工芸とも表現できる曖昧な境界線を漂う凛と美しい花籠に道端や庭にある草花をひと枝をさすと彩りをもたらし、調和のとれた心地のよい空間が生まれます。

この日も取材の時間に合わせて、花活けをしてくださっていました。

暮らしとともに、竹があり、草花がある。そして人を迎え入れる時を想い設る。

もてなしの心に寄り添った花籠や花活けがあり、常に真摯に竹と向き合い敢えて「竹工」という吉田さんの姿は清々しく朗らかでした。

evam eva yamanashiでは6年ぶりとなる個展。8月の終わり、朝夕に秋の気配が漂いはじめる頃、美しく繊細な吉田さんの花籠に季節の色を携えた野の花が活けられます。白い空間に佇む景色は美しいことでしょう。

evam eva yamanashi exhibition

吉田 佳道 竹工展

日程|8月30日(土)-9月15日(月・祝)*水曜定休

日時|11:00-18:00 * 最終日17:00 close

在廊|8月30日(土)

会場|evam eva yamanashi 形

詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://evameva-yamanashi.jp