2025 年は会社創立 80 周年、そして evam eva設立 25 周年を迎えます。そして、山梨の地にて門を開けた evam eva yamanashi も 8 度目の春が訪れます。この節目の年に特別な企画展「くうのかたち」を開催いたします。

かくの如く という意をもつ evam eva 。これにつづく言葉の中にはすべての物事には実体がなく、存在するものは空(くう)であり空そのものが存在ということが綴られています。

夕暮れに美しく染まる空を見上げ、目の前に広がるこの景色は本当に存在しているのだろうか。見えるものと、見えないものの間にある境界線はどこにあるのだろうか。そんな思いが交錯します。ものづくりに関わる者が土をこねたり、木を削ったり、線を描く。このような創作の営みは単に形を作るという行為を越えた根底にある目に見えない何かに私たちは惹かれ続けます。

「形」では2017年より多くの人が作品と出会い、人とものとの間に繋がりが生まれ、私たちの心にあたたかな光を灯してきました。

作ることは祈ること。まだ道の途中ですが今はそのように思えるのです

[参加作家]

大谷哲也

大谷桃子

鎌田奈穂

紀平佳丈

杉田明彦

波多野裕子

村上躍

shunshun

uu ceramic jewelry and objects/小駒眞弓

evam eva yamanashi|形

8周年企画 くうのかたち

2025.3.22(土) – 4.6(日)

OPEN:11:00 – 18:00

くう=空=そら。

そこにある「かたち」は空に浮かぶ雲。

雲は空の意思に関係なく、ぽっかりとそこに浮かぶ。

ろくろに向かって繰り返し同じものを作る時、心が軽く、穏やかで、研ぎ澄まされているような気持ちになる。

何も無いというよりは、どちらかと言うと何か一つのことで埋め尽くされている。

外から聞こえる蝉の声、今晩のおかず、流行歌のサビ、昔の思い出、未来の僕たちのこと。

そんな時にぽっかりと浮かぶ「かたち」。

奏者がいて初めて楽器が奏でられるように、ろくろはそれ自体何も生み出さない。それは空がないと雲が浮かばないことと似ている。

大谷哲也

「くうのかたち」この言葉を聞いた時、心地良い緊張感を持ちました。

僕が日頃製作している木と対峙する時のそれと似ていました。

自分と木、自分とうつわ、自分と食事それぞれの距離感、関係性は少しの緊張感があるくらいがちょうどいい、と思っているからです。

そんな心地の良い緊張を感じてもらえるように、そのことををより意識しながら、僕のくうのかたちを製作しました。

紀平佳丈

「くうのかたち」は

『無と無限のあいだ』

にあるのかもしれない

「くう」の世界では

慈悲深い虚無感と

果てしない豊潤が

矛盾しながら

循環していると感じます

自然界の物質に触れながら

何かに導かれ人間が

儚く弱い手を使って

生み出すものと

それを見て触り

使うもののあいだには

「くう」の引力が

発生すると信じています

shunshun

言語化できないなにかを言葉にすること

形にできないないなにかを形にすること

仕事柄、形にするしか手段がないのですが、定着、固定化することは楽しさもありますが、反面、辛いことでも。時折、展示されている作品を見たときや知人宅で使われているのを見たとき、作った時とは全く違う印象をもらうことがあります。それこそ自分の作ったものではないような。

関係性のなかで変化していく事。その可能性が開かれているのであれば救いがあります。山梨の空間の中でもしくは新たに置かれる場所でどのように「見せる」ではなく「見られる」でもなく「見える」のか、楽しみです。

杉田明彦

ふんわりと、白くやわらかく、手に掴めない程の繊細なもの

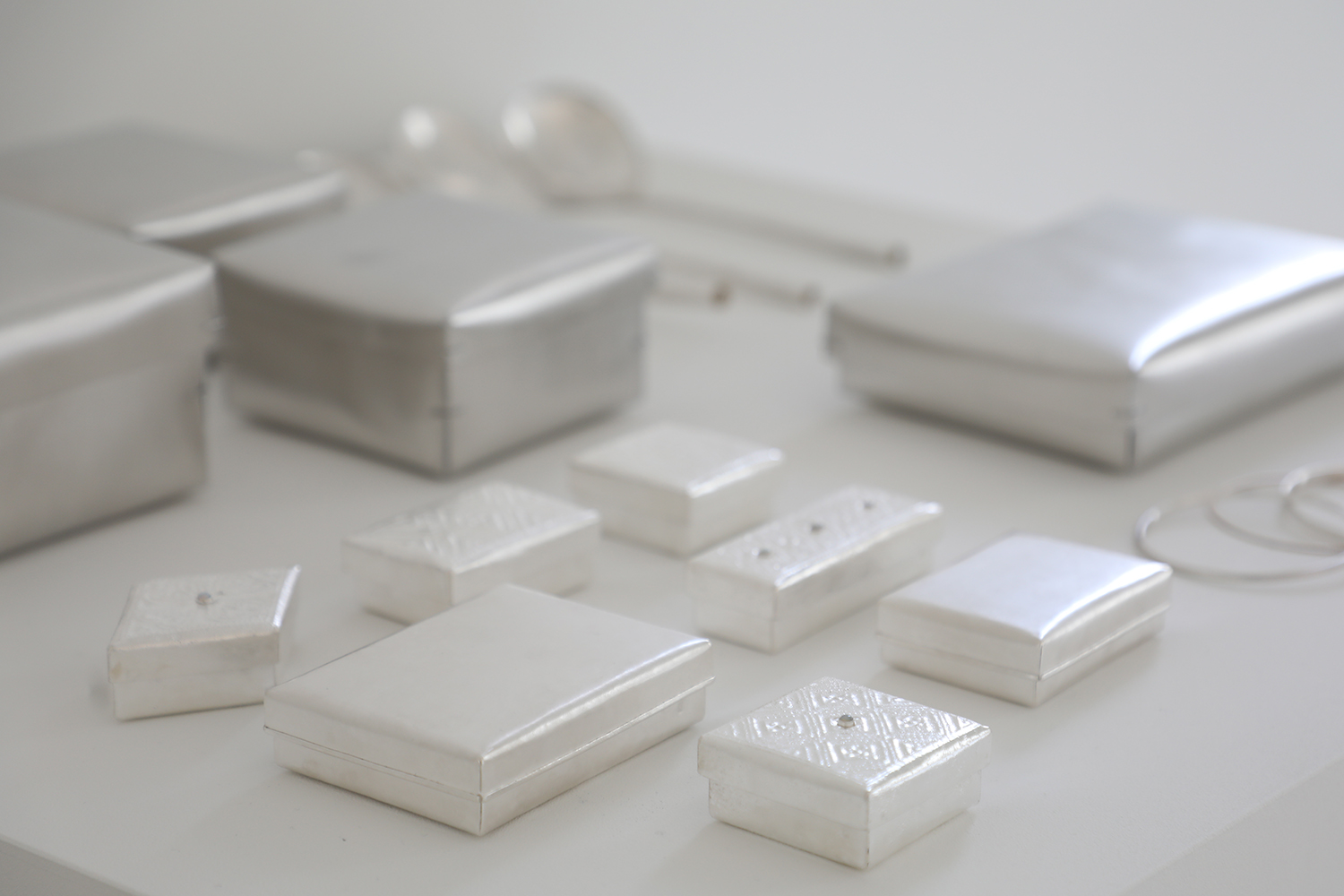

それはとても儚く、強く真っ直ぐな金属でものを作る私にとっていつもとは少し違う扉を開くような感覚でした。空を見上げるような真っ白な空間に、ひっそりと光る銀色の瞬きを想い浮かべながら、私の中の くうのかたち を見つけていられたら、それはとても幸せな出来事だと思います。

鎌田奈穂

自然の中にある、果実や種子、石ころなど、を見ていると、無意識に「どっちが上でどっちが下か?」などと、考えていることがあります。

でも、結局そんなことはそれらにとってはどちらでもいいことで、「正しい見方」を考えること自体が無意味なのかもしれない、という考えから生まれた作品です。

横に寝かせたり、立ち上がらせたり、傾かせたり、ひっくり返したり、、、

自由に楽しんで下さい。

大谷桃子

器とは、それ自体が独立した一つの存在でありながら、同時に構造的に虚な存在でもあるという矛盾を孕んでいます。器を道具として捉えれば、そこに何かが入れられて初めて完全体となると言えますが、優れた器は、それだけで鑑賞に耐えうる、自立した存在感を持っているとも言えます。また、受容体として何を受け止めるのかにより、その有り様は常に新しく変化し続けるのですから、器には固定化された完成形は存在しないのです。良い器とは、人の想像力をかきたてます。『空(くう)』であるということは、無限の可能性を示唆し続けることなのです。

村上躍

土にパターンを刻み敷きつめていくとき手を動かしながらも頭の中が乖離して透明になっていく感覚を持つことがあります

織られた布目が距離を隔てると単一の面となって目にうつるように、密なものから視点を離していくとそれはやがて静かなひとつの表層となります

線をかさね、かたちと面をくりかえす

彫るという意識から生まれる無意識は空(くう)に近いのではないかと感じています

uu ceramic jewelry and objects/小駒眞弓

「くうのかたち」のお題を聞き浮かんだのは、空気をたっぷり中にはらんだような花器や蓋物などの袋物でした。

うつわの中のくうと、うつわの外のくう。

その境界とは?

波多野裕子